A-Lab Exhibition Vol.27

YU SORA 個展「 普通の日 」

本展はYU SORA(ユ・ソラ)による個展「普通の日」です。彼女が近年取り組んできている作品は、原寸大の家具や電化製品などを真っ白な布と黒い糸で包み込む世界です。それらは、一見するとクールで非日常的な空間が広がっているように見えます。しかし、その空間に足を踏み入れると、なにかしら、人の息遣いと温かさ、優しさのようなものを感じます。それは、モチーフが、普段私達が目にしている身の回りにある見慣れたものということだからかもしれません。柔らかい布で覆われているということもあるかもしれません。布を縫うという手仕事、手触りを感じるからかもしれません。でも、根底に流れているのは、彼女が紡いでいる、生きている「普通の日」があるからなのではないかと思います。そこには確かな日常があり、「生」があります。真っ白な布に黒い糸。色が着いていないそれらは、観た人が色を着けた「普通の日」を入れる容れ物の役割を持っています。今回、A-Labでは立体作品だけではなく、布を支持体にした平面作品、木彫作品、そして尼崎の風景のドローイングなどが展開されます。そこにはそれぞれの「普通の日」が流れているでしょう。

会期=2021年2月23日(火/祝)-2021年3月31日(水)

開館時間=(平日)11:00-19:00、(土・日・祝)=10:00-18:00

休館日=火曜日

入場料=無料

主催=尼崎市

協力=ベイ・コミュニケーションズ

【出展作家プロフィール】*作品画像は参考画像です。展示されるものとは限りません。

YU SORA (ユ・ソラ)

2017「引越し」YCC Gallery、横浜 など

2018「些細な記念日」Gallery Lotte、ソウル

2019「六本木アートナイト2019」Tokyo Midtown六本木、東京

YU SORA |『帰るところ』| 2020 | 撮影 加藤甫

YU SORA |『帰るところ』| 2020 | 撮影 加藤甫

YU SORA |『Street Museum 2019』 | 2019 | 撮影 加藤健

YU SORA |『些細な記念日』 | 2018

YU SORA |『引越し』 | 2017 | 撮影 加藤健

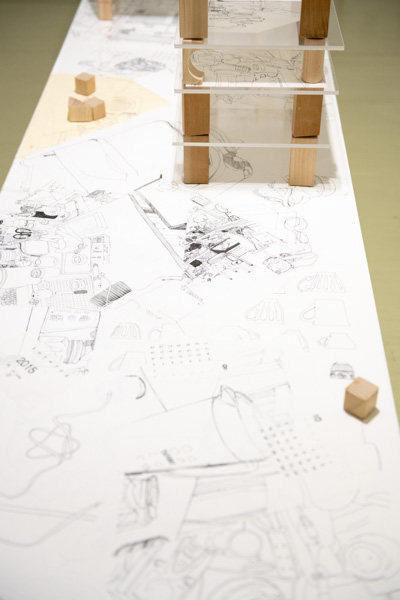

会場風景

【天野太郎氏の展覧会評】

天野 太郎(インディペンデント・キュレーター)

見つめ直される日常

ユ・ソラは、韓国の大学で美術(韓国の大学には複数専攻という制度があり、ユは、繊維美術ファッションデザイン科と彫塑科を卒業)を学び、その後、東京藝術大学大学院彫刻科を修了し、その流れを汲みながら立体的な作品を制作している。実は、韓国の大学では、最初にファッション・デザインを学ぼうとしたが、デザインそれよりも実際にモノを作る方へ興味が移行して彫刻を学ぶことになった。

今回の出品作の制作年は、2012年から最新の2021年に及んでいる。韓国の大学を2011年に卒業し、東京藝術大学を2020年に修了しているので、ほぼその間に制作された作品ということになる。

ユが、彫刻を学んできたことは既に触れたし、実際に今回の出品作にも、木彫の作品が「帰るところ」(2019)など数点あるが、その他の作品は、伝統的な意味でも彫刻とは別の文脈を有しているように思える。彫刻の作品として自立したものではないこと、素材の混合性(mixed media)であることなどが主な理由である。一点一点が独立した作品もあるが、いつくかの立体によって構成されている「普通の日」(2019-2021)は、インスタレーションそのものが一つの作品として示されている。

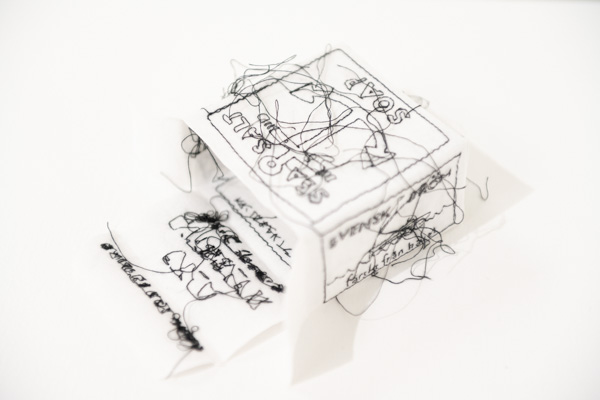

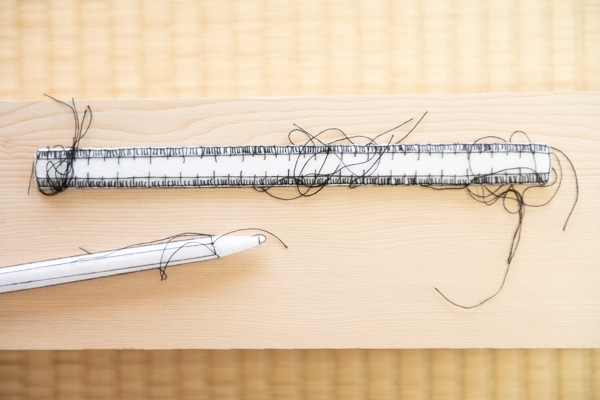

また、作品に、白地(木綿のニット地が基本で、シルク、ポリエステルの混紡も使用)の支持体の中に中綿を入れ、そこで生まれた面に黒い糸が縫い込まれているのも特徴的な点である。既成の支持体ではなく、自らが作り出す過程を踏んでいるのも、後述するが興味深い点だろう。

ところで、今回の個展のタイトルは、「普通の日」となっている。実は、これまでの作品のタイトルを見てみると「帰るところ」、「些細な記念日」、「引っ越し」といったように、日常生活に纏わる言葉が多いことに気づく。何か日常から離れたテーマを設定して、それに従って未知の領域に踏み込み素材を集めるのではなく、あくまでも日常の生活の範囲の中で得たアイデアやモチーフを作品化している。

こうした普段の生活、日常の生活への眼差しは、ユのこれまで遭遇した幾つかの「事件」が大きく関わっている。中でも、2011年に大学の卒業展でもあった韓日合同卒展で横浜に来日したときに、3.11の東日本大震災を経験したことだった。当時震災を経験したものであれば誰もがそうだったと思うが、東北で一体何が起きたのかは時間が経過して事後的に知ることになった。ユも、その頃は、まだ日本語の理解が出来ず、結局帰国後何年もかけて事の次第を認識することになった。もう一つは、2014年に韓国の大型旅客船「セウォル(世越)」が仁川からチェジュ島に向かう途中の全羅南道珍島郡の観梅島沖海上で転覆・沈没した事故だった。おりしも多くの修学旅行の高校生が乗船しており、乗員470名余りのうち、大半の300名近くが亡くなった韓国史上最も悲惨な事故の一つとなった。しかも、事故の様子が、テレビなどを通じて報道され、死を覚悟した学生が家族に送った携帯からの画像の配信も、ユ自身自宅に居ながら何も出来ない事の無力感を感じさせることになった。ここでも、大勢の死者が、その家族や家族の居る家への強い思いを抱きながら死を迎えざるを得ない事態が、その後のユの日常=平安への思いを刻むことになった。

こうした言わば事件のみならず、凡庸なる日常そのものがユにとって作品制作を続ける重要な動機付けでもあり、モチーフともなった。とりわけ、2007年に雑然とモノたちが置かれた自分の部屋をボールペンで描いたのが、「日常」を取り上げることになった最初の作品であり、同時に、そのボールペンで描かれた線が、その後、ボールペンではなく綿やシルクやポリエステルといった糸によって描線を表現するようになる。それは、実際に使用している布も含め、より日常の生活を想起させるからという理由だった。先に触れたように、ユは、作品の素材を出来るだけ自身で制作している。そして、糸も意図的にほつれを生むことで、鑑賞者の移動よって、かすかに動くそのほつれが、日常という当たり前の風景ながら、ちょっとしたことで危うい事態を招くことを暗示している。

自明だが、日常という言葉には、それを享受する当事者の存在が不可欠だ。自分自身の風景である日常が、しかし、ここでは、ユの提案する「日常」によって俄に少し距離を置いた世界として示されることになる。時間が淡々と流れる日常をしかし、改めて、見つめることを人はしない。しない、というよりは、するための契機はやがて訪れることも確かなことだ。身に降りかかる不幸も含め、途端に馴染みのある風景がよそよそしい佇まいを見せることも事実であり、あるいは、自分の持ち物である様々な日常のモノがその所有者を失うこともまた想定される事態だろう。

今回、偶然とは言え、コロナ禍での展示となり、ユ自身というよりは、この展覧会の受容者側にとって、明らかに普段の「普通の日常」を前提とした鑑賞とはならなかった筈だ。展示室入り口に設けられたコーナー「私たちの住んでいる家」では、参加者が日常生活の場所を振り返り、住んでいる部屋の間取り図を描くワークショップが設置されている。ここでも、改めて見慣れた、そして振り返ることのなかった日常を考え直す契機が用意されている。

ユの一見穏やかな表情の作品は、人の営みの僅かな変化で生まれる精神的あるいは肉体的な騒めきを、穏らだからこそ、より深く我々に刻ませることになる。